|

1.適用

本書は「コイン飛ばし装置」に適用する。

2.目的

「コイン飛ばし装置」の原理を物理学的な見地から電磁気学、力学、電気工学を中心に解説し、計算により実験結果を予測する。次に実験装置を設計、製作して、データを計測し、予測した値と比較する。

このレポートのテーマは、エネルギーが大きく3つの形態を経て変換されていく過程について検討し、理論から予測された値が実験で検証され、その正しさが証明されることを示し、更に、その原理の理解を深めること、を目的とするものである。

3.概要

私が本レポートを書くきっかけとなったのは、インターネット上で偶然見かけた「コイン飛ばし装置」のホームページであった。それはどのようなものかというと、主に渦巻状に製作したコイルと高電圧発生+充放電回路から構成され、前者にコインを載せて放電スイッチを押すとコインが上に向かって飛ばされる、という仕組みである。

大変興味深いテーマではあるが、残念なことに、どのホームページも似たような内容である。それらは、実験装置をどうにか作って1円玉などを飛ばす写真や動画と見かけの結果を載せているだけであり、原理の説明もあまりいただけるものではない。また高校の授業で利用した例もあるが、高校の物理レベルなら、もう一歩踏み込んで、習得したエネルギーの計算の意味を理解することも可能ではないか、と思ったりもする。

どうも今ひとつ腑に落ちないのは、いづれもその目的や理論的な根拠があやふやなままで、興味本位でやってみただけという点にあるからだろう。

実は、簡単そうなこの実験には見落としてはならない重要なポイントがある。

それはエネルギーの変化の過程である。

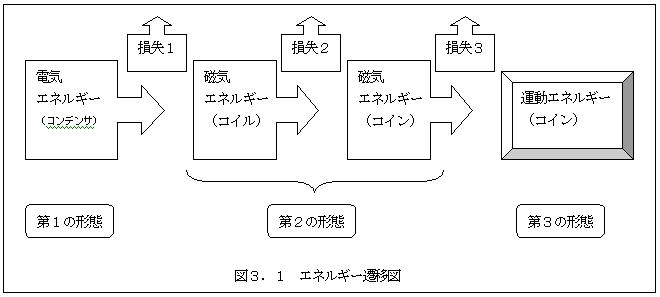

目的には“大きく3つ”と書いておいたが、次のエネルギー遷移図に示すとおり、この実験では、正確にはエネルギーが4段階に変化していく。

つまり、コンデンサの充電による電気エネルギー、放電によるコイルの磁気エネルギー、その電磁誘導により渦電流が発生し、更に渦電流により発生する磁気エネルギー、これらが反発して生じるコインの力学的エネルギーである。

物質的に言えば、

電池 → コンデンサ → コイル → コイン

の流れであり、図式化すると図3.1の通りである。

このエネルギーの3態変化に着目し、順番に各項目を理解しなければ、この実験の意味を理解したことにはならないことに留意すべきであろう。この内の最初と最後のエネルギーは高校レベルでも計算できるものなのである。

だが、重要な点が高校レベルでは教えられない。図の中に記載した損失に関する考え方である。

常識的には、われわれは物事に損失があることはわかっている。例えば、自動車を利用する場合、燃料であるガソリンの100%が動力として使われているわけではない。エンジン部の非常な熱さは、その多くが熱として失われていることを物語っている。

(燃料を消費する装置の中で、最も効率の悪いものがガソリンエンジンである。その効率は30〜40%程度である。これを狂ったように大量に生産し続けているのが現代社会だ。)

だが、ここで当たり前のように感じていること=損失がうまく説明できるのか、というとそうではない。19世紀始めまではカロリック説(熱素:ラヴォアジェ)が主流で、熱は自由に出入りできる熱素という物質であると思われていたのである。今日も使われているカロリーという単位はその名残りである。

(今では食品の表示のみにしか使用しないことになったようだ。)

18世紀後半、熱素説に疑問を持った科学者ランフォードが、大砲の砲身に穴を空ける実験を水中で行ったところ、ドリルが回転する限り、いつまで経っても熱が発生し続けた。物質の中に熱素があるなら、いつか熱は出なくなるはずであった。

その結果、カロリック説が否定された。

その後、ジュールが実験によりエネルギーの互換性を研究し、中学校でも習うように、熱とは仕事と等価(熱の仕事当量)であることが証明される。

さて、熱と仕事が等価とはどういうことだろうか?

それは熱はエネルギーの一種であるということである。燃料を燃やした熱により、快適な冬を過ごすことが出来るストーブは、われわれが最も恩恵に与っているものである。だが、この熱は失われて元に戻すことは出来ない。限られた資源が浪費されるという意味では、失われたエネルギー=損失と考える。

これが、エントロピー増大の法則(dS>0)である。 無くなるのに増大とは変ではないか?これは、発生した熱が大気中に一様に無限に広がって発散しつつ減少していくことを想像すれば理解できなくも無いだろう。このエントロピーの総量は増大する、という法則こそ、重要な“熱力学の第二法則”の別の表現なのである。

このように、損失もまた、物理学の“熱力学の第二法則”から湧き出してくる知の流れの一つである。次の名文が明快にその存在を説明している。

“始めから終わりまで一定の温度に保たれる熱源から正の熱を取り出し、これに相当する正の仕事を外に向かって行うようなサイクルは存在しない。(ケルヴィン卿の原理)”(原島 鮮著 熱力学・統計力学 p37 培風館)

さらに、天才フェルミがわかりやすい言葉で書いている。

“一様な温度を持つ一つの熱源から熱を取り出しこれを仕事に変換するだけで、ほかには何の結果も残さないような過程は実現不可能である。(ケルヴィン卿の原理)”

(エンリコ・フェルミ著 熱力学 p31 三省堂)

(これにはクラウジウスの原理とカルノーサイクルが前提となる。それらに矛盾しないことが重要なポイントだ。)

無論、一つの装置の中で起こる熱の変化を見るとき、損失だけを見ていたのでは全体がつかめない。最初に与えた熱量がどのくらいで、どのように形や熱量が変わって最後にいたるのかを、熱の総量と仕事の総量として理解することが重要である。

(以下の項目は随時追加、修正中です。下線が現れた箇所のみジャンプします。)

4.理論

4.1 コンデンサに蓄積されたエネルギーからコイルの電流を計算

4.2 空芯コイルによる磁界の計算

4.3 コインに生じる渦電流とそれにより生じる中心磁場の計算

4.4 力積と衝突時間から初速度を計算

4.5 運動方程式による飛距離の計算

5.実験方法

5.1 概要

5.1.1 必要な装置

5.1.2 冶具

5.2 方法

5.2.1 飛距離の測定方法

5.2.2 渦電流の測定方法

6.実験回路の製作

6.1 実験回路1のブロック図

6.2 実験回路2のブロック図

6.3 コイルの製作

6.4 トライアックについて

7.結果

7.1 実験回路1の飛距離(スイッチ式)

7.2 実験回路2の飛距離(トライアック式)

7.3 1円玉の抵抗値測定

7.4 1円玉の渦電流の計測

8.考察

8.1 実験回路1,2の飛距離の差について

8.2 衝突時間について

8.3 1円玉の渦電流について

8.4 効率について

8.5 感想、その他

|