わたしが天体の運動とそれを生み出す力に関して推し進めてきたことを

もっとはっきりと説明するため、

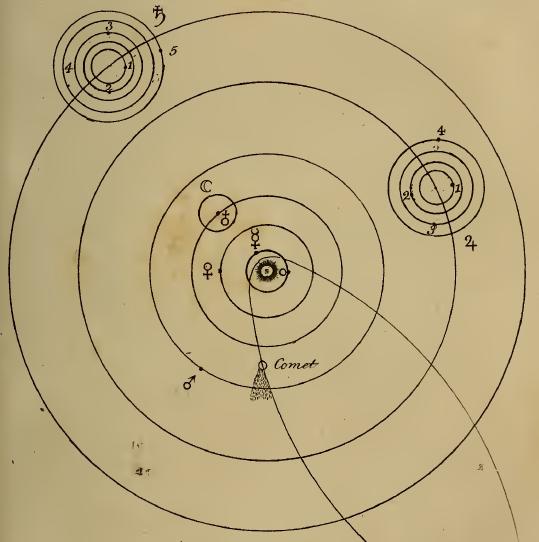

宇宙の体系またはそれを構成する天体の説明をあなたに示す。(Fig4)

われわれは、まず第一に、恒星が太陽や発光する物体と全く同じである、

ということを認めねばならない。

即ち、それらはその発光体から莫大な距離にあり、さらに互いに非常に離れている。

つまり、それらの各々はおそらく太陽と同じ大きさである。

あなたは既に、

われわれに最も近い恒星が少なくとも太陽からの距離の400、000倍(の距離に)ある

ということを知らされている。

各々の恒星は、われわれの地球に似て、疑いなく同様に人が住み、

だが、それらの驚異的な距離のため、われわれが見ることができない星の近くに位置する、

一定数の不透明な物体へ光と熱を伝えるように設計されているように見える。

実際の観測でこれを確かめることは不可能であるが、

地球と他の星を暖めかつ照らすために貢献する

それらの太陽との類似性からそれを推測しなければならない。

われわれは特に、6つのこれらの物体を知っている。

それらは静止状態にはないが、それらの各々は円とはいくらか異なる曲線、

つまり惑星軌道と呼ばれるものに沿って太陽の周りを運動する。

太陽自身はすべての恒星と同様にほとんど静止状態にある。

従って、わたしは、添付のシートに太陽の周りを回り、

太陽がわれわれに与えるあらゆる恩恵を受ける、

全ての不透明な物体を含む太陽系と呼ばれるものを表現した。

この印  (Fig4)は、静止している太陽を表す。

(Fig4)は、静止している太陽を表す。

一方、太陽の周りを運動する惑星により記述される軌道を表わす11の円がある。

太陽に最も近いそれは で印された水星である。

で印された水星である。

あなたが軌道内に見る小さな円は、約88日で太陽の周りを一周する水星という物体を表わす。

次に、ほぼ7ヶ月で太陽の周りを一周する

で印された金星がくる。

で印された金星がくる。

第三の円は

で印された1年で太陽の周りを一周する地球の軌道である。

で印された1年で太陽の周りを一周する地球の軌道である。

われわれは、実際のところ、年という言葉の他に(表わす)方法が無い。

しかし、時は太陽の周りの軌道を周回する地球により費やされる。

そして平年の期間がこの太陽年(訳注:365日5時間48分46秒)にほぼ近い。

しかし、地球が太陽の周りを回っている間、地球の周りを運動し、

その軌道の範囲を維持している他の物体がある。

これが自身の円または軌道が

で印される月である。

で印される月である。

最初の2つの惑星、水星と金星はそれらに随伴する物体をもたない。

第4番目である火星

も(随伴する物体を)持たず、約2年で(太陽の周りを)公転する。

も(随伴する物体を)持たず、約2年で(太陽の周りを)公転する。

次の円は、ほぼ12年で(太陽の周りを)公転する

印の木星の軌道である。

印の木星の軌道である。

図で示される軌道を持ち、図1,2,3,4で印した4つの衛星が木星の周りを運動する。

次の円は太陽の周りを1周するのにほぼ30年を費やす

印の土星の軌道である。

印の土星の軌道である。

この惑星は経路内に図1,2,3,4、5,6,7で印した7つの衛星を伴う。

このように、太陽系は6(現在は11)の主要な惑星、

水星 、金星

、金星 、地球

、地球 、火星

、火星 、木星

、木星 、土星

、土星 と

と

18の第二惑星または衛星、即ち月、木星の4つの付随する衛星、

土星の7つの衛星*1、天王星の6つの衛星から成り立つ。

この系は近くにさまざまな未知数の彗星を含む。

この図は、軌道が惑星のそれと異なるそれらの一つを表す。

なぜなら非常に長く引っ張られているからである。

ゆえに、彗星はあるときは太陽のすぐ近くに接近し、

またあるときは全く消えてしまったかのような計り知れない距離へ移動する。

彗星については約6年でその軌道の公転を完了すると述べた。

昨年見ることができたのが、それである。*2

さらに、過去において、正確な観測がそれらについてなされたことがないので、

われわれはそれらの再訪に関して全くわからない。

もちろん、そのときも太陽系は成り立っている。

さらに、あらゆる恒星もそれに似た星を一つもっている可能性が高い。

1760年9月17日

編注*1

われわれは、オイラーの時代以来発見された、即ち、軌道が火星と木星のそれらの間に位置するセレス、パラス、ジュノ、ベスタという新しい惑星の軌道を追加した。そして、天王星は土星のかなたに位置する。これらの惑星の最後は、サテライト卿(?)と共に列せられている。

編注*2

1204日で惑星系内を公転するほうき星が最近発見された。